歴史が息づく商人町「余目」

庄内町の北西部を占める余目は、商店街が続く活気にあふれた商人の町。

築80年の米倉庫を活用した観光の拠点施設「クラッセ」や190年の歴史を誇る醤油屋、古くから続く酒蔵などの情緒あふれる街並みが、数多くの歴史的建造物とともに残されています。

スポット一覧

-

小出新田は、昔、最上川の本流が流れ、舟着き場、木材や生活物資の集散地として栄えた場所。現在は、美しく整備され、1年を通して自然を満喫できる公園になっている。 春は、何といっても桜。鳥海山をバックに...

-

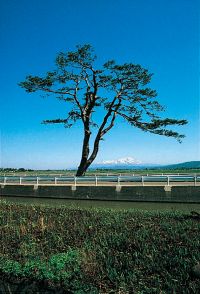

江戸時代の初期、余目地域周辺には最上川が流れており、舟をこのマツに繋いだことから「舟つなぎのマツ」と呼ばれた。当時の人々もこの松の木陰で鳥海山や月山の山々を眺めながら、一休みしたものと思われる。 最...

-

この巨木は県の指定文化財に登録されており、地域の人々の心のよりどころ、地元のシンボルになっている。根回りは4m30cm、推定樹齢400年のクロマツで、大きく傘型に広がった美しい枝張りは25メートルほど。 か...

-

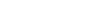

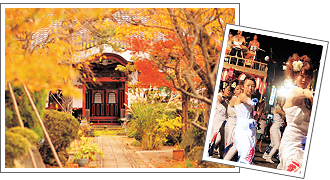

余目郷総鎮守の森として古くから信仰を集めてきた。 庄内三八幡の一つで、文化11年(1814年)に建立された社殿は、羽黒山の三神合祭殿と同様式である。 例祭の余目まつりは毎年9月14日〜16日の3日間に渡り行われる。

-

昔から正直山、上人塚などと呼ばれ親しまれてきた。 昭和49年に発掘調査を行ったところ古墳であることが判明し、梵天塚古墳と命名された。11世紀頃のものと推定された町指定文化財。

-

室町時代の200年、代々、源氏・北条氏・足利氏に仕えて様々の戦功を立て、「館」(集落)を中心に余目地域を治めた安保氏の供養のために、天保15年(1844年)村の若者らが建立した五輪塔。 乗慶寺境内に建てられ...

-

庄内町出身で、日本水彩画会理事長を務めた内藤秀因(1890~1987年)の水彩画約2,000点を収蔵・展示。 季節ごとに展示替をおこなっており、毎回約50点の作品を無料で鑑賞できる。